Una de las más claras manifestaciones de los excesos regulatorios que provoca el afán de proteger nuestra tradición regulatoria del impacto renovador que impone la normativa que viene de la Unión Europea se muestra en la progresiva expansión de la regulación del ámbito subjetivo de aplicación de la normativa española de contratación del sector público. En realidad, hubiera podido bastar con establecer que la misma se aplicará a los poderes adjudicadores españoles tal cual resultan definidos en las directivas europeas de contratos. Pero no. Semejante simplificación de nuestra normativa hubiera resultado inaudita en España y, muy probablemente, juzgada del todo improcedente y temeraria.

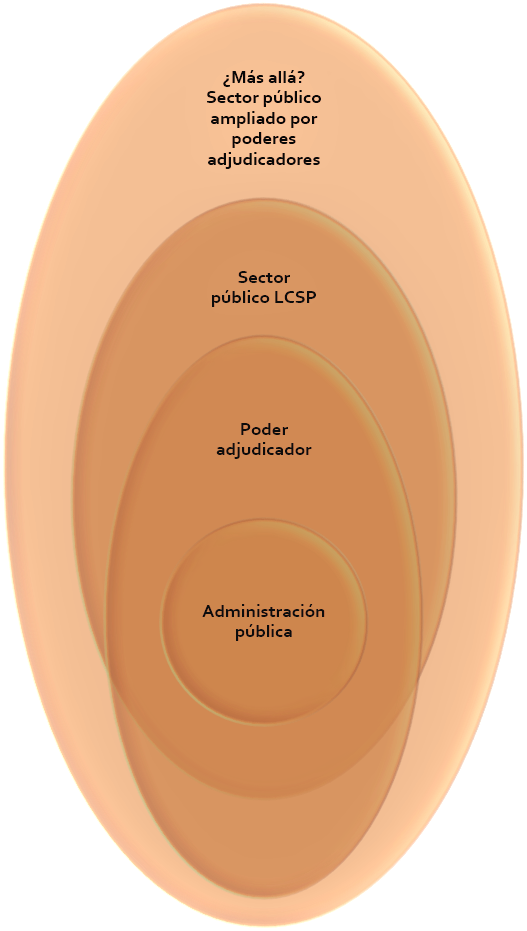

En su lugar, tras superar por obra y gracia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente, aquella castiza exclusión de las entidades privadas del sector público del europeo concepto de “organismo de derecho público”, esta sí a todas luces improcedente, las sucesivas leyes de contratos españolas han ido perfeccionando esos círculos concéntricos que tanto juego dan para explicar su ámbito subjetivo en cursos, jornadas, congresos, grados y demás foros instructivos e intentar, además, exponer de forma coherente el régimen jurídico aplicable a cada uno de esos círculos comprensivos de entidades que, sin embargo, tan poco tienen que ver en muchas ocasiones.

La regulación del ámbito subjetivo, por ello, luce cada vez más compleja y amplia, haciendo que esos círculos crezcan, deformándose, impulsados por el concepto funcional de poder adjudicador, impuesto por la Unión y ajeno a categorías y conceptos nacionales. Ninguna relevancia tiene desde la perspectiva del derecho europeo la naturaleza pública o privada de una entidad a la hora de determinar su consideración como poder adjudicador. Son otros, como es bien sabido, los criterios determinantes de la inclusión de una entidad en esa categoría. Ninguna relevancia tiene, además, el concepto de sector público para las autoridades reguladoras europeas tal cual viene siendo definido en España, pues están más preocupadas por la clasificación de cada entidad a efectos de contabilidad nacional conforme a los conocidos criterios SEC2010 que por la naturaleza de la misma o su inclusión en una categoría propia de nuestro derecho interno.

Lo cierto es que, como decía, que los círculos concéntricos no lo son sino por puro voluntarismo legal. Pero las cosas son lo que son, y no por mucho proclamarlo son sector público partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales u otras entidades del todo ajenas al sector público pero cualificadas por determinadas características pueden considerarse entidades del sector público, aunque el legislador pretenda hacerlo al amparo del consabido “a los efectos de esta Ley”. Es ese voluntarismo obsesivo, empeñado en sostener una tradición regulatoria ampliamente superada por la normativa europea, la fuente de muchos de los problemas que subyacen en la última Ley de contratos aprobada en España.

Esa forma de regular la contratación, sin revisión de lo anterior ni renuncia en lo esencial, no afecta únicamente a la definición del ámbito subjetivo. Partiendo de ser una normativa de prerrogativa para la administración por razón de su vinculación al interés general, el derecho de la contratación pública se está convertido, hoy día, en un derecho de garantías exorbitantes y extraordinariamente formalizadas favorables a los contratistas, que producen o pueden producir como efecto su hiperprotección y amparar actuaciones de estos poco compatibles con los intereses generales, sus ofertas y los propios contratos. Prima la búsqueda de la competencia y la seguridad del contratista sobre los objetivos de interés general y el poder exorbitante… ¿Para qué, pues, mantener la cultura regulatoria de esa devaluada exorbitancia? Parece conveniente reflexionar.

Llegamos así a una regulación en la que es la naturaleza pública o privada de la entidad la que determina en lo esencial, junto a otros factores, el carácter administrativo o privado del contrato; una regulación conforme a la cual, sin embargo, en relación con los contratos SARA el régimen de preparación y adjudicación pretende ser uniforme, mientras que para el resto de contratos la uniformidad alcanza únicamente la adjudicación (aunque ya se irá extendiendo más allá, muy probablemente, por obra de los exégetas del nuevo texto legal); una regulación que impone a los contratos privados de los poderes adjudicadores no administración pública mucho del régimen de efectos y extinción, en los aspectos esenciales, que rige efectos y extinción de los contratos administrativos de los poderes adjudicadores administración pública; una regulación, en fin, que impone el recurso especial a todas las entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores, sin distinción por su naturaleza. Leer los artículos 24 a 27 de la Ley de contratos del sector público de 2017 resulta suficientemente ilustrativo.

Constreñidas autotutela y prerrogativas, tan férreamente procedimentalizadas, en garantía de intereses distintos de los generales que las fundaron, cabe cuestionar si por sí mismas justifican semejante complejidad, la incongruencia de una norma que afirma simplificar pero amplía y enreda la regulación de la contratación del sector público introduciendo mayores complicaciones e incertidumbres y, como se está demostrando incluso antes de su entrada en vigor, más inseguridad jurídica. ¿No hubiera resultado conveniente reflexionar sobre la conveniencia de superar la distinción, a los efectos de la legislación contractual, entre administración pública, sector público y otros entes, en lugar de forzarla, adoptando el concepto europeo omnicomprensivo de poder adjudicador, sin más? ¿No hubiera contribuido a simplificar la regulación, desarrollando la anterior reflexión, recapacitar acerca de la tradicional distinción entre contrato administrativo y privado, sobre bases funcionales, incorporando sin más una única categoría de contrato con el régimen jurídico resultante de las Directivas y, por debajo de umbrales, de la posición de la Comisión desde 2006 y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? No por ello, en lo que fuese conveniente, debían suprimirse sin más autotutela y prerrogativas que, probablemente, hubieran resultado realzadas en aquello en que fuesen mantenidas.

No creo que sea el emprendido por el legislador estatal en 2017 el camino adecuado para resolver los problemas de la contratación en España. Sus obsesiones devalúan muchos de los avances derivados de las Directivas que la nueva norma ha pretendido incorporar y reducen el potencial estratégico de la contratación que la Unión Europea desea impulsar. Y el contexto en que se aprueba, que enfrenta cada vez más a regulador, controladores y gestores, no ayudará. Preocupados estos por el día a día de la gestión pública, abrumados por la hiperregulación contractual, lo están los dos primeros, sin embargo, por controlar hasta el último aspecto de procedimientos y criterios, más allá incluso de lo que diga la Ley. No en vano, aún en periodo de vacatio de la mayor parte de la Ley, se ha llegado a anticipar si entrada en vigor (Informe 11/2017, de 19 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña) o a corregir, apelando al espíritu de la Ley, el régimen literalmente establecido en la misma en aspectos esenciales (Informe 2/2018, de 17 de enero, de la Abogacía General del Estado). Y el gestor desarmado, sin posibilidad alguna de reacción dígase lo que se diga, fundado o no, por parte de Juntas, Letrados, Interventores u organismos de control externo. De nuevo el bucle, ¿quién controla al controlador?